跟我学党史 | 5月1日

发布时间:2021-05-06 11:31:59作者:人事信息中心

1936年5月1日

中国人民红军抗日先锋军从铁罗关开始撤回黄河西岸,三日完成。

1939年5月1日

毛泽东在延安各界国民精神总动员及“五一”劳动节纪念大会上作了《国民精神总动员的政治方向》的演讲。指出,我们民族历来有一种艰苦奋斗的作风,我们要把它发扬起来。要把现在许多人中间流行的那种自私自利,贪生怕死,贪污腐化,萎靡不振的风气根本改变过来。共产党历来提倡坚定正确的政治方向,这种坚定正确的政治方向是与艰苦奋斗的工作作风不能脱离的,没有坚定正确的政治方向,就不能激发艰苦奋斗的工作作风,没有艰苦奋斗的工作作风,也就不能执行坚定正确的政治方向。

1941年5月1日

中共中央作出《关于党员参加经济和技术工作的决定》。《决定》指出,应该纠正某些党的组织和党员轻视经济工作和技术工作的倾向,把学习理论与做实际工作结合起来。乐于承担组织分配的经济技术工作,一切在经济和技术部门服务的党员,必须向非党的和党内的专门家学习。党必须加强对在经济和技术部门工作中的党员和非党员的领导,在各方面帮助他们。

1942年5月1日

延安各界3000多人在文化沟集会庆祝五一国际劳动节。朱德、李鼎铭、高长久等出席会议,勉励边区工人多做工,多造枪弹,多消灭敌人。

1943年5月1日

《解放日报》全文刊登洛甫在4月20日边区直属工厂会议上所作的《关于公营工厂的几个问题》的发言,指出公营工厂是抗日战争的革命工具,是全边区人民的共同财产。工厂的任务是满足政府和发展全边区经济的需要。

1944年5月1日

刘少奇在陕甘宁边区工厂厂长及职工代表会议上指出,新民主主义的工业建设是有前途的,中国以后也将变为工业国,现在应该好好学习科学技术,学习管理工厂的办法,为今后打下基础。5月10日朱德为会议作报告,号召边区职工努力改进生产技术,不断提高产品质量。

1945年5月1日

毛泽东给三五九旅九团烈士碑题词:“热爱人民,真诚地为人民服务,鞠躬尽瘁,死而后已”。

老照片的故事

国家的孩子

上世纪60年代来到大草原的孩子们

1959年,新中国遭遇历史上最困难时期,上海、江苏、安徽等地的福利院收留了比正常年份多几倍的弃婴,被收养的几千名孩子随时面临死亡的威胁。在国务院总理周恩来、全国妇联主席康克清的关切下,从内蒙古紧急调拨了一批奶粉,可这只是杯水车薪。时任内蒙古自治区主席乌兰夫提议,把这些地方的孤儿接到草原来,分散到蒙古族人家寄养。乌兰夫的长女云曙碧对这段历史记忆犹新。

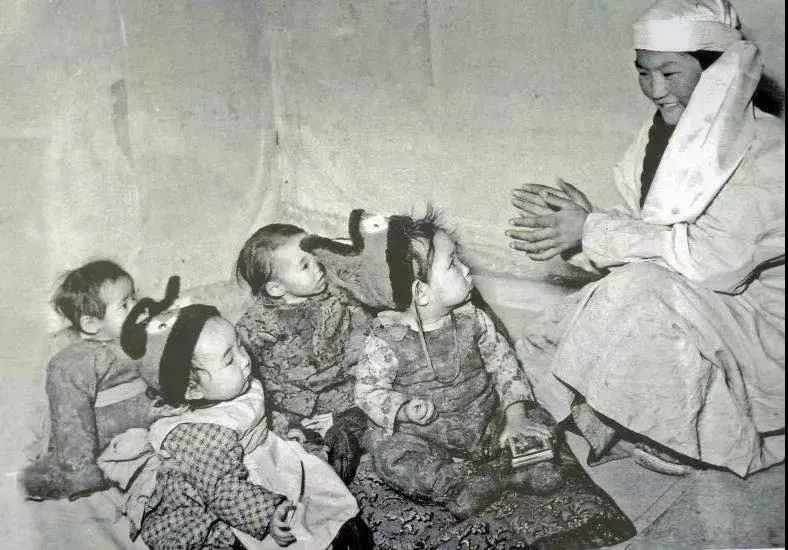

“国家的孩子”和保育员

云曙碧:康大姐她来找我父亲(说),你们的内蒙古牛奶多,能不能给南方的上海、江苏的孤儿?我父亲说,你(牛奶)要喝完以后咋办呢?这不是长期的,又怎么办呢?你干脆把那小孩儿给我们吧。

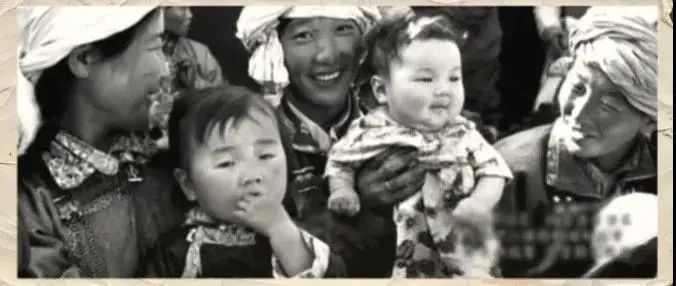

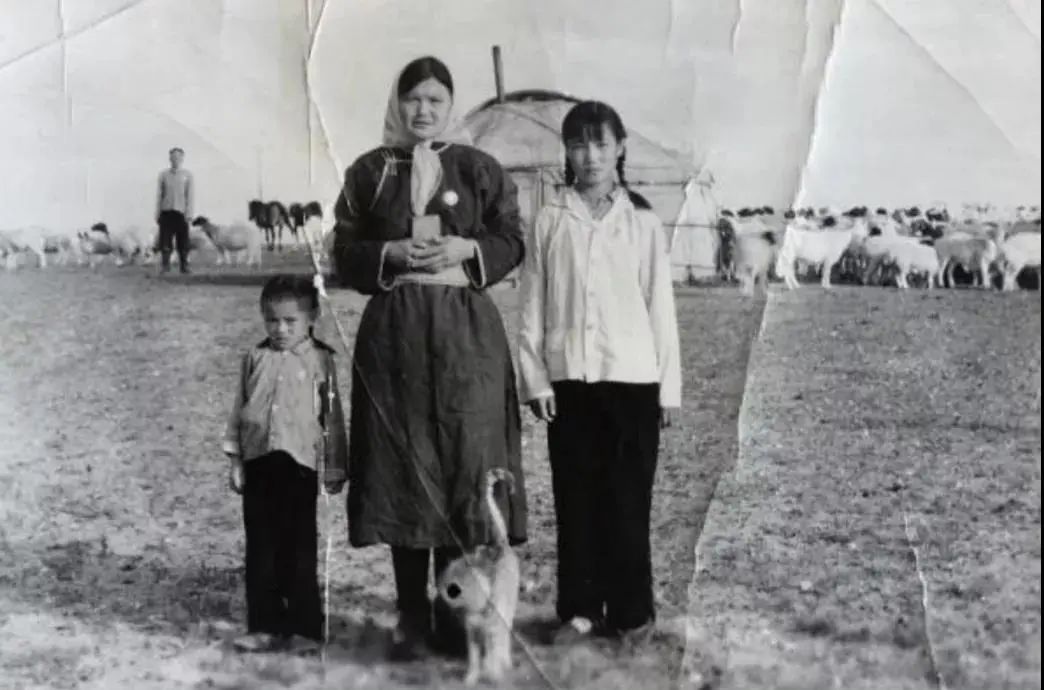

从1960年到1963年,先后有近3000名营养不良的孤儿被送往草原,这些孩子,当时最大的七岁,最小的只有几个月。他们有一个共同的名字——“国家的孩子”,他们有共同的母亲——“草原母亲”。曾将这段历史搬上银幕的导演宁才说,当年参与领养的牧民家庭向国家许下承诺:“接一个,活一个,壮一个。”

牧民与“国家的孩子”

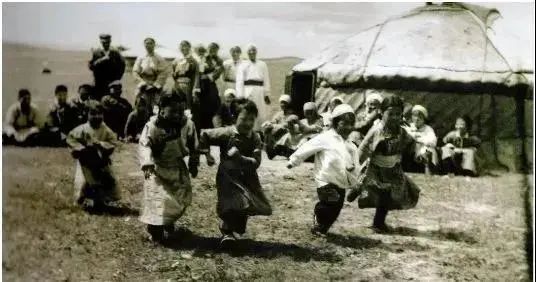

宁才:那时候他们领养孩子,他得符合条件。那么首先要保障的就是有没有奶牛。因为这些孩子你是要让她吃东西的啊,很多人想养,但是他们家没有奶牛。他们有些人是怎么做的呢?哎把自己家的马卖了。

电视剧《静静的艾敏河》片段:我的名字叫毕力格,是艾敏格勒草原的牧民,我曾经是个孤儿,是被这片草原养育大的上海孤儿……

为了不给抚养家庭增加负担,内蒙古自治区调集了丰富的物资。为了让爱吃米的南方孩子尽快适应,当地专门给他们配给了米和糖果。这一年,来自安徽的两岁女孩被草原上的养父母取名为“通嘎拉嘎”,在蒙语中意为“清澈”。

来自南方的孩子们逐渐适应了草原的生活

通嘎拉嘎:(对我)特别的好,(母亲)对我好才因为我把工作辞掉了。我只要说要她肯定给我做,怎么有困难,也是我从来没有缺过东西。我现在这么过得好,还是我的父母的功劳。所以我就从那个地方(安徽)来这儿了,我再也没后悔过。

无数草原母亲用她们博大的胸怀和温暖的爱含辛茹苦地将这些孩子养大,像对待亲生儿女一样精心照料他们,从此,这些“国家的孩子”们在草原上开始了他们全新的生活。曾写出长篇小说《静静的艾敏河》的蒙古族作家萨仁托娅说,在这段传奇的历史背后,是超越民族、超越地域、超越血缘的爱,是中华民族守望相助的深情和担当。

年轻的“草原母亲”都贵玛和“国家的孩子”

萨仁托娅:我发现草原的人从来不称呼谁是“孤儿”,他们在那儿被统称为“国家的孩子”。在草原的这些牧民的心里,没有“孤”,只有“亲”。

榆林市人民政府

榆林市人民政府